스마트폰 나오던 학부시절

저는 국사학과 언론정보학을 복수전공하던 평범한 학부생이었습니다. 과제도 열심히 하고 그 시절 신기술(?)이던 페북도 열심히 하고요. 나름 모범생이라 수업은 열심히 듣고 과제도 성실히 했지만 딱 거기까지? 내 인생에 대학원이라는 키워드가 들어오리라고는 상상도 못했습니다.

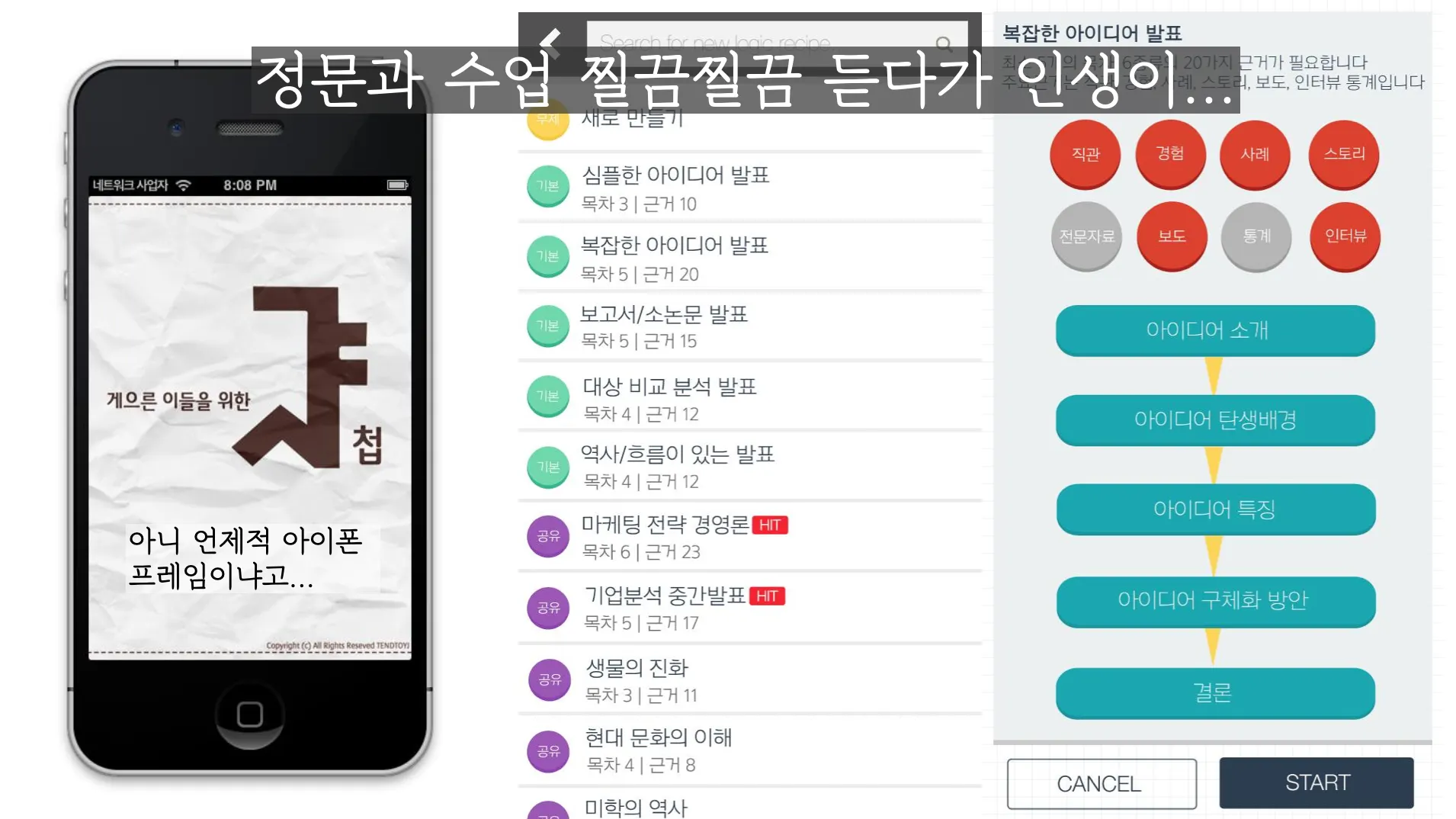

그러다가 언론정보학과에서 연합전공으로 개설한 정보문화학 전공 수업을 몇 가지 듣게 되었습니다. 언론정보학과 전공학점으로 인정해준다는데 기술, 앱, 스마트폰 이런 키워드가 있어서 뭔가 신기해보였거든요.

앱 개발 동아리를 만들었다

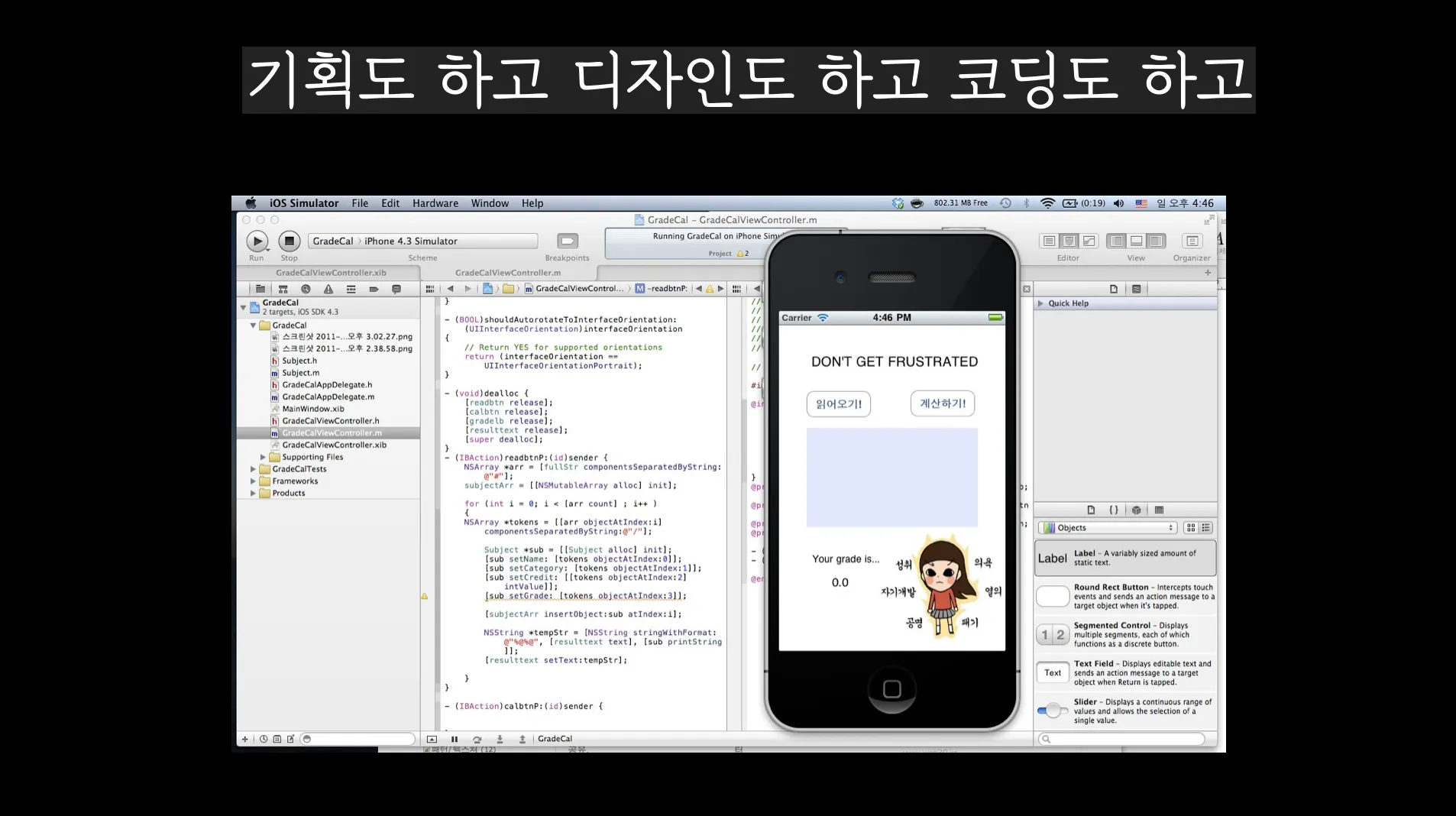

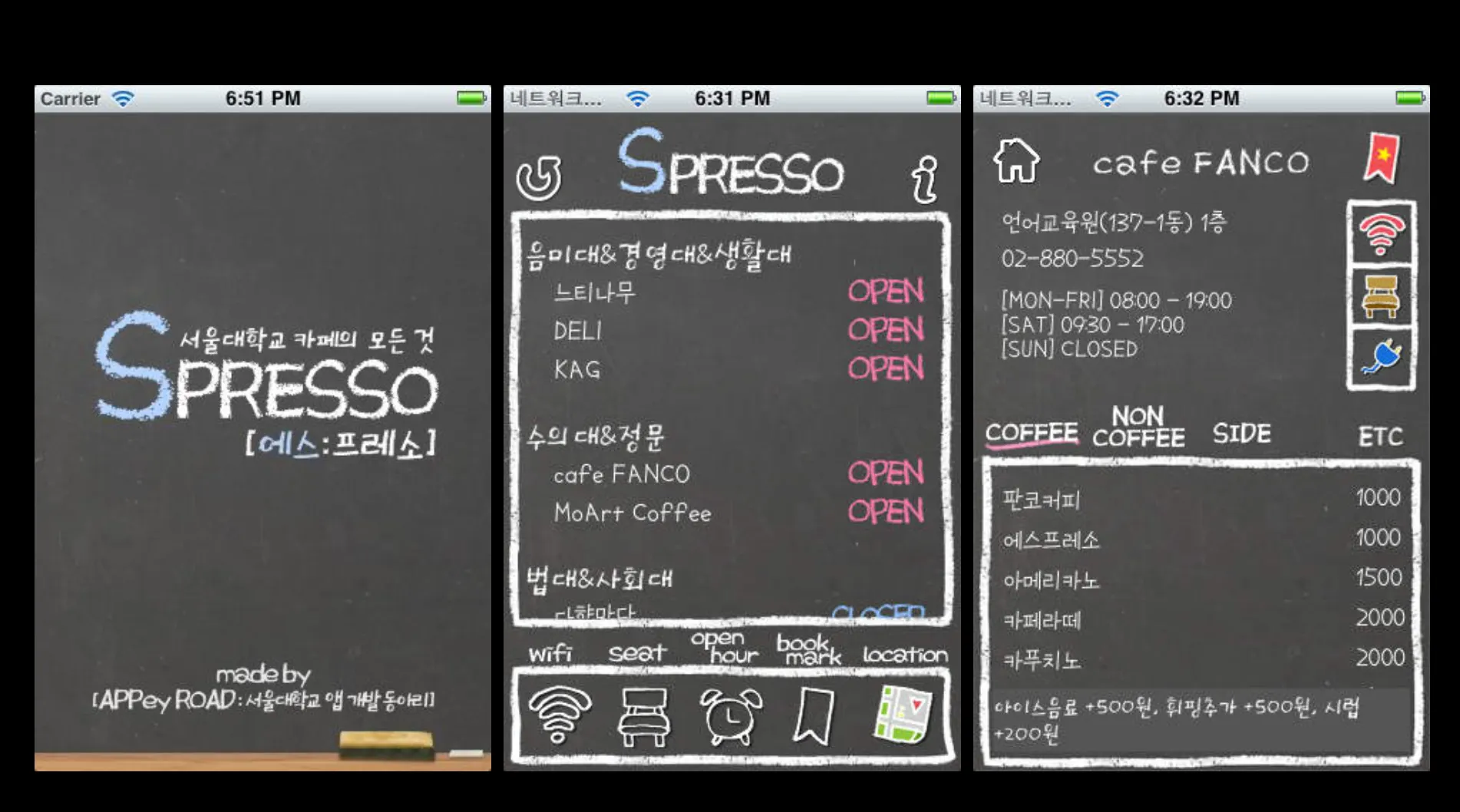

학부 졸업 즈음에 스마트폰으로 온 세상이 난리가 났고, 홀린듯 기술에 매료된 저는... 우연히 뜻이 맞는 사람들(?)과의 모임에서 앱 개발 동아리를 만들게 되었습니다. 창립의지를 가진 동아리 초대 회장님이 비틀즈를 좋아해서 이름은 Abbey Road를 따라 Appey Road라고 짓고요.

돌이켜보면 동아리에서 기획도 하고 디자인도 하고 코딩도 배우고 배우자도 만나고(응?) 했으니 인생 후반부를 많이 결정 지은 중대한 경험이긴 하네요. 이런저런 토이 앱들을 만들면서 신나게 동아리 활동을 했고요. 그러다가 게임 기획과 코딩도 해보고 아기자기하게 지내면서 뭔가 이 길로 본격적으로 접어들게 되었습니다.

정신차려보니 석사도 끝나고 박사하고 있더라

동아리에서 먼저 융합과학기술대학원에 가서 UX/HCI를 공부하고 있던 친구가 이 분야를 소개해줬고, 그 길로 그렇게 이 분야에 발을 들이게 되었습니다. 석사과정은 좋은 교수님들, 동료들 덕분에 재미있게 지낼 수 있었고 우여곡절 끝에 석사 졸업도 하게되었습니다.

연구, 박사, 교직에 엄청난 꿈이 있었던 것은 아니었지만, UX/HCI 연구가 재미있었고 나에게 잘 맞고 심지어 어느 정도는 잘 할 수 있다고 생각되었으며 그 생각을 부추긴 지도교수에 이끌려 다시 같은 연구실에서 박사학위를 시작하게 되었죠.

후배가 제가 직접 그린 낙서(?)를 컵으로 만들어 박사학위 시작의 선물로 주었던 것. 난 어떤 선배였던걸까?

박사과정 이후의 삶은 딱히 특징적이진 않은, 모두가 그렇듯 회의하고 논문쓰고 연구하고 커피마시고 뭐 그런 삶의 연속. 한 4년 반을 그렇게 사니까 졸업할 시간이 되었습니다.

연인과의 카카오톡 대화를 분석했는데 왜 키워드가 연구 논문 이런 것밖에 없었던걸까? 그리고 여기서 '중식'은 점심식사가 아닌 우리 지도교수 이름이라는 점을 밝힌다.

2020년 2월. 박사학위를 받고 졸업을 했습니다. 여기까지가 UX/HCI를 하게 된 제 이야기의 짧은 요약입니다.